新型コロナウイルスに関する消費者意識調査【2020年10月】

2020年9月30日から10月5日にかけて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する消費者意識調査を行いました(回答数:823名、調査手法:ネットリサーチ)。欧州などでは再拡大の動きがあるものの、日本においては新規陽性者数が横ばい状態となっている現在の結果をまとめました。

※性別、年代、エリアがほぼ均等になるように調査を実施。

- COVID-19に対する危機感は堅調に下降を継続している。

- 20代男性、30代男性は特に危機感が低下、男性全体でも「居酒屋を利用する」ことに対して“抵抗がある”人の比率が初めて“抵抗がない”人の比率を下回った。

- 一方で女性を中心にまだ危機感や抵抗感の強い層は多いため、感染症対策の重要度が下がっているわけではないことには留意が必要。

1.急激な変化はないものの、COVID-19に対する危機感は堅調に下降を継続

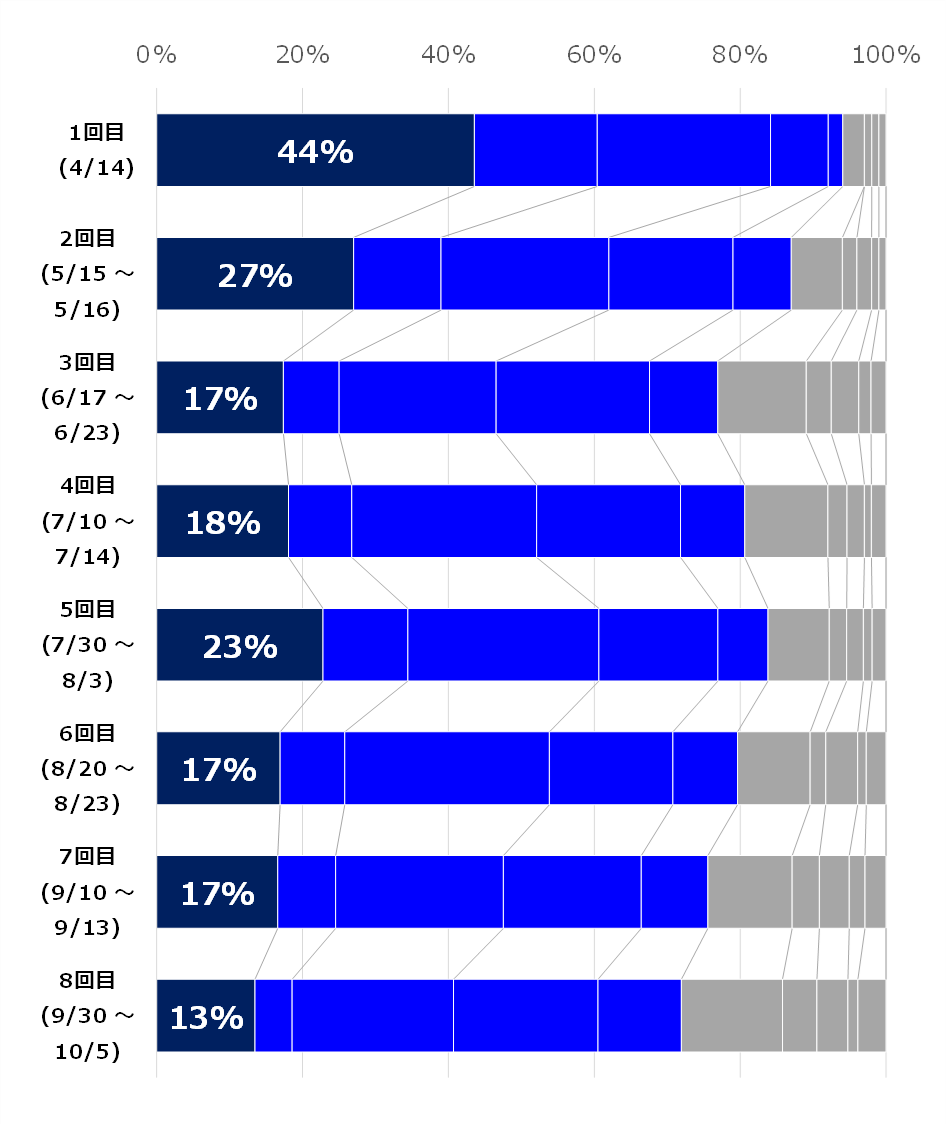

「コロナウイルスに対する危機感をどの程度感じていますか?10段階でお答えください」という設問について、これまでの調査との比較を行いました(図1)。

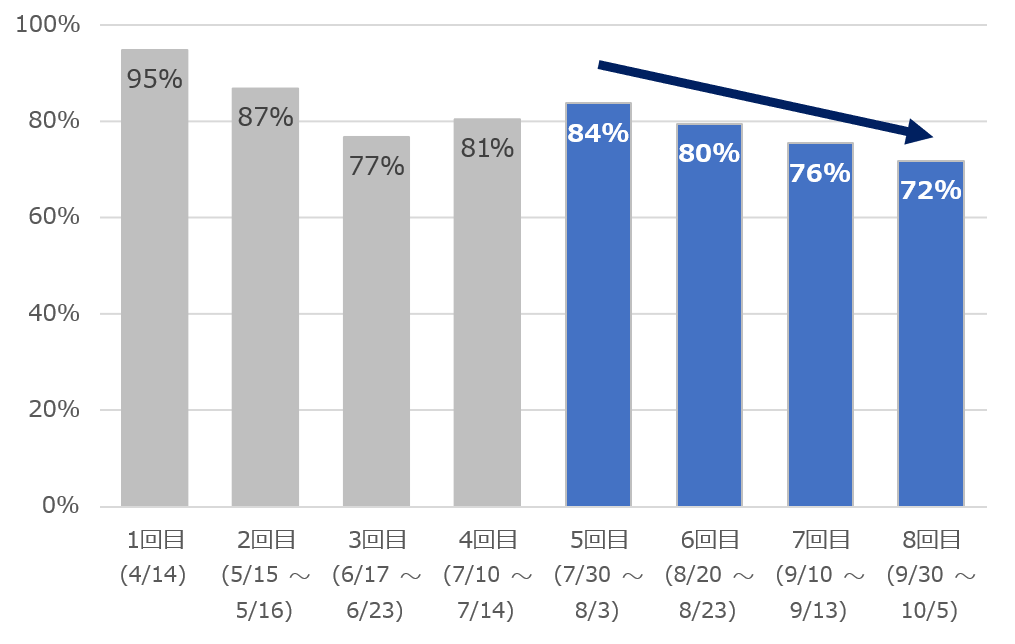

これまでの調査と比較した結果、前回減少傾向に転じた「COVID-19に対する危機感」は今回も引き続き減少傾向が続いています。この調査は約3週間おきに実施しており、「少しでも危機感を感じている層(6点以上)」の比率は第5回の84%をピークに毎回約4ptずつ下がっています。新規陽性者数の減少が鈍化している中でも、徐々に新型コロナウイルスに対する危機感は薄まってきていることが分かります。

図1 COVID-19に対する危機感の分布

図2 COVID-19に対する危機感6点以上比率の推移

※「コロナウイルスに対する危機感をどの程度感じていますか?10段階でお答えください。」に対する回答

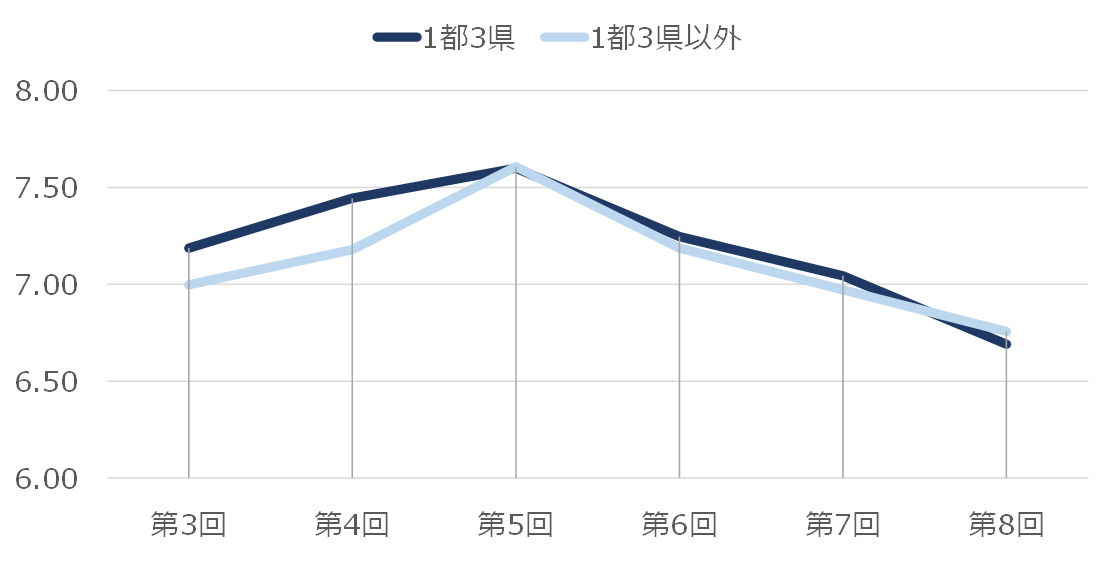

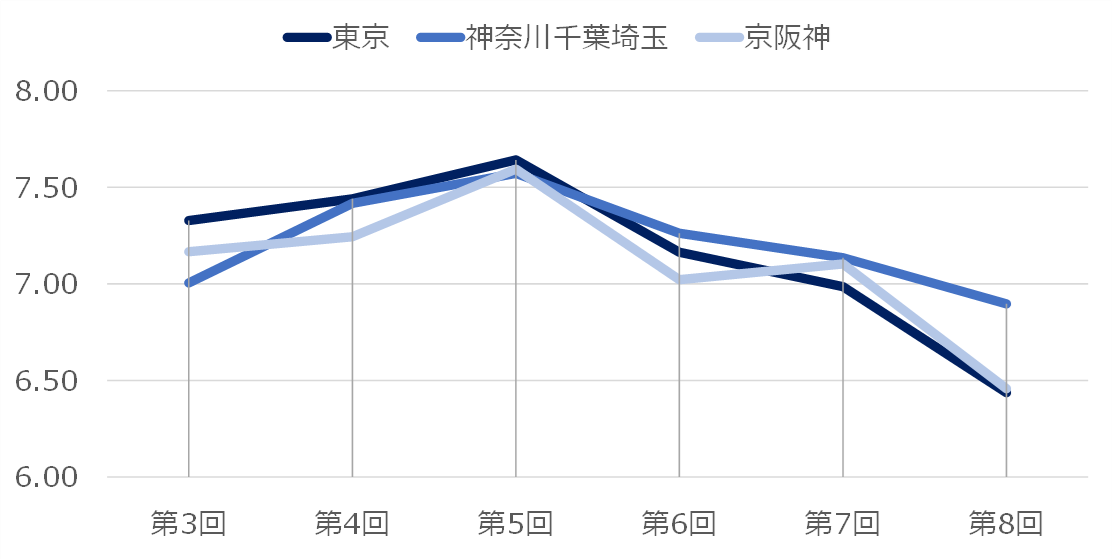

また、推移を分かりやすくするため10点満点の平均点で推移を見てみました。(図3)。すると、最近では1都3県とそれ以外ではあまり差がないことが分かります。一方、図4では1都3県を「東京」と「神奈川千葉埼玉」に分け「京都大阪兵庫」を京阪神として比較しています。「東京」「京阪神」の危機感は今回ほとんど同じだった一方で、神奈川千葉埼玉ではその傾きが緩やかであることが分かります(※)。

※年代や性別の分布が違うことによって差が生まれてしまう可能性があるので、年代及び性別の分布を均等になるよう調整。

図3 1都3県とそれ以外におけるCOVID-19に対する危機感の比較

図4 東京、神奈川千葉埼玉、京阪神におけるCOVID-19に対する危機感の比較

※「コロナウイルスに対する危機感をどの程度感じていますか?10段階でお答えください。」に対する回答の平均値推移

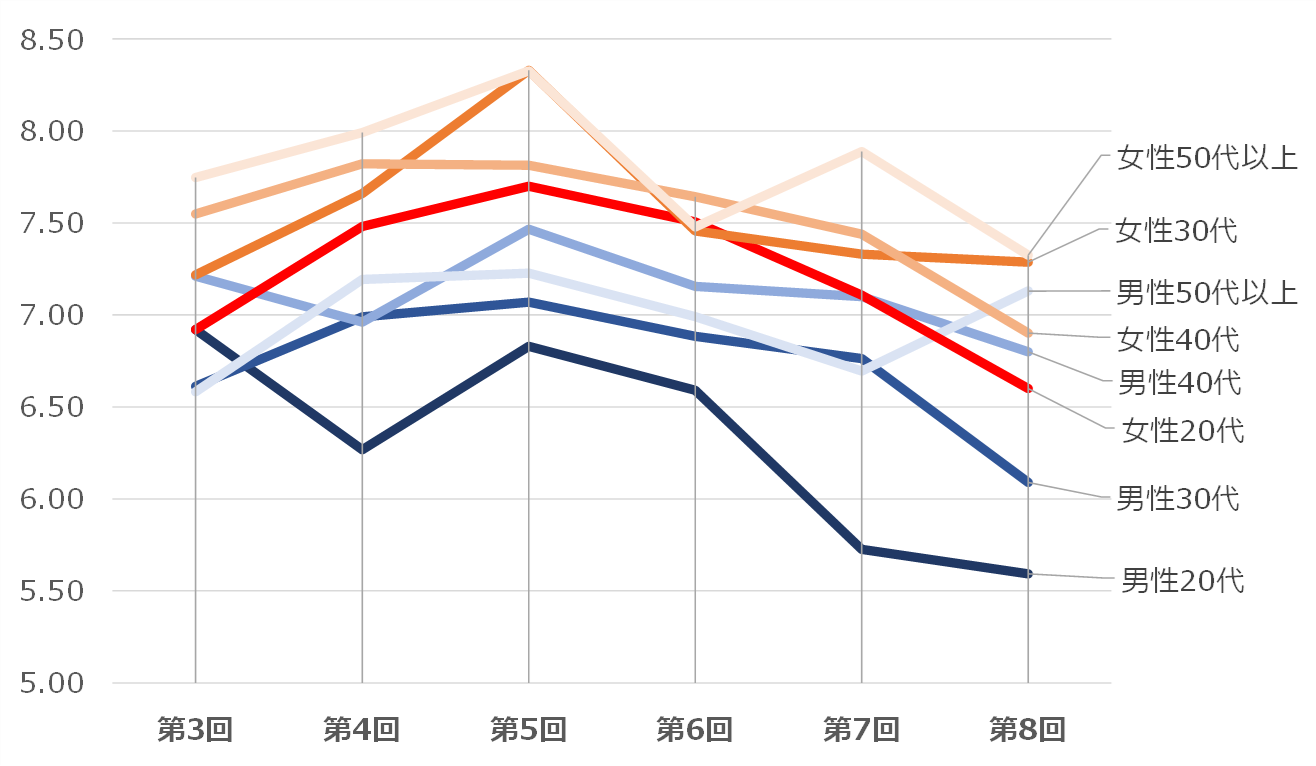

2.20代男性、30代男性の危機感は他と比べて低く、女性の中では20代女性が最も危機感が薄まってきている

今回の結果を年代別、性別で比較しました(図5)。その結果、特に20代男性と30代男性で危機感が大きく減少してきていることが分かります。また女性の中でも20代女性は堅調に危機感が薄まってきていることが分かります。

一方で30代以上の女性や40代以上の男性についてはまだまだ抵抗感は高い状態が続いています。

図5 性別・年代別のCOVID-19に対する危機感の比較

※「コロナウイルスに対する危機感をどの程度感じていますか?10段階でお答えください。」に対する回答

3.各サービスの利用に対する抵抗感も、概ね低下傾向が続き、特に男性の居酒屋利用については“抵抗を感じない”比率が初めて“抵抗を感じる”比率を上回った

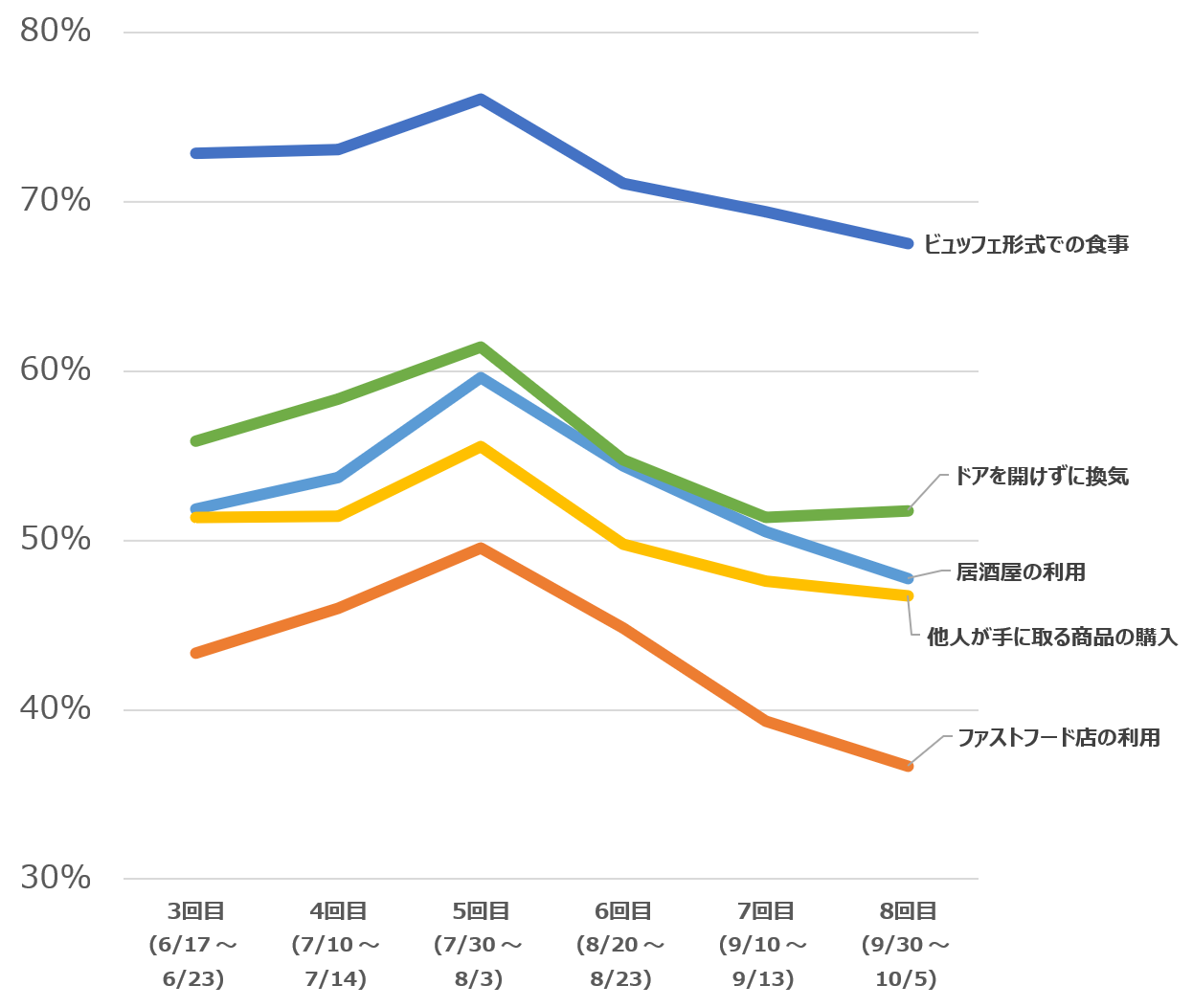

この調査では、店舗を利用するシーンを想定したときに「抵抗を感じるかどうか」を「非常に抵抗を感じる」から「全く抵抗を感じない」までの7段階で下記5問を調査しています。

【抵抗感を聞いている5つのシーン】

- 他のグループと1m以上間隔が空いている場合、“居酒屋”で飲食すること

- 他のグループと1m以上間隔が空いている場合、“ファストフード店(ハンバーガーや牛丼など)”で飲食すること

- 店内の換気について『ドアの開放はせずに(換気扇など)空調のみで換気をするお店』

- 小売店において、様々なお客様が触れることのできる商品を購入すること

- ビュッフェ形式のような、複数のお客様が自分で取り分ける食事形態

これらの「非常に抵抗を感じる」から「どちらかと言えば抵抗を感じる」までを足し合わせた比率の推移を見てみました(図6)。COVID-19に関する危機感と同じように第5回(7月末~8月上旬)を最大値として減少傾向は今回も続いています。しかし、その中でもビュッフェ形式での食事に対する抵抗感は依然として高い水準で推移しています。

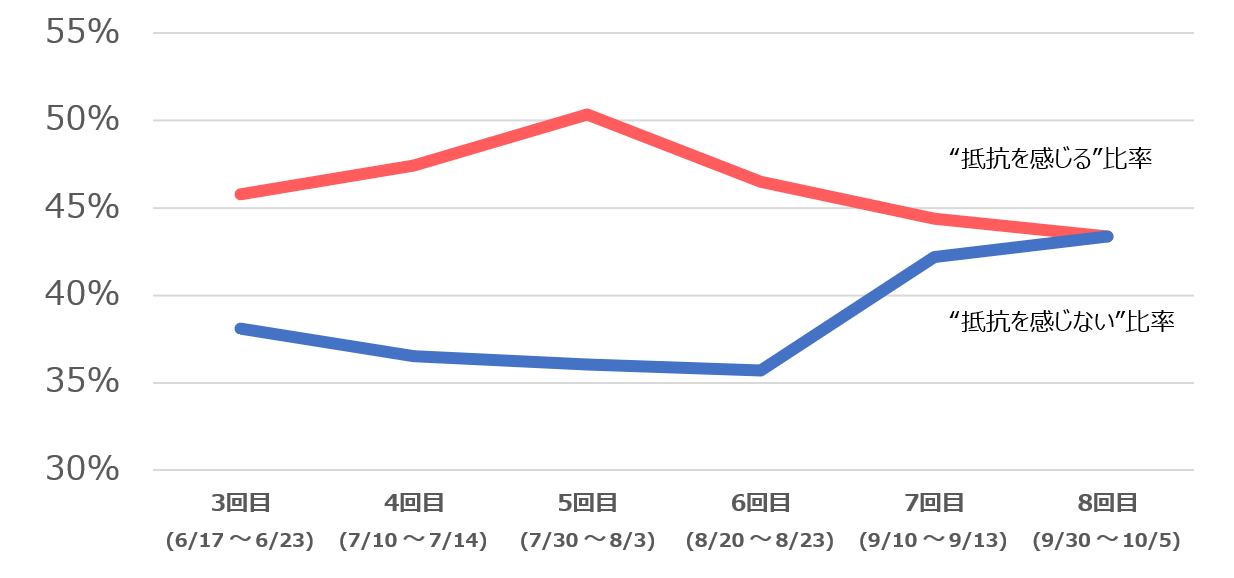

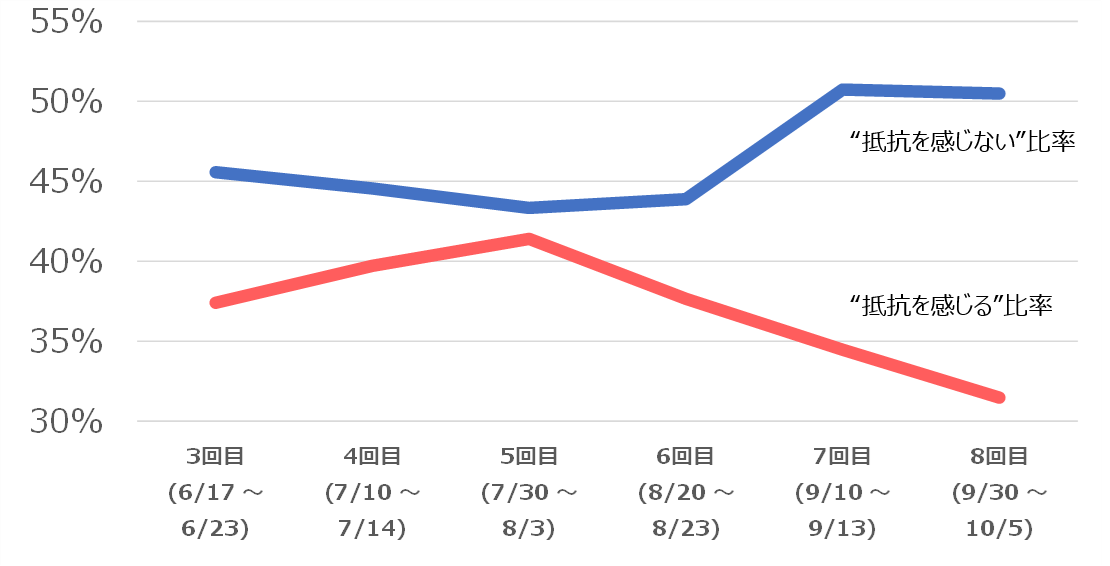

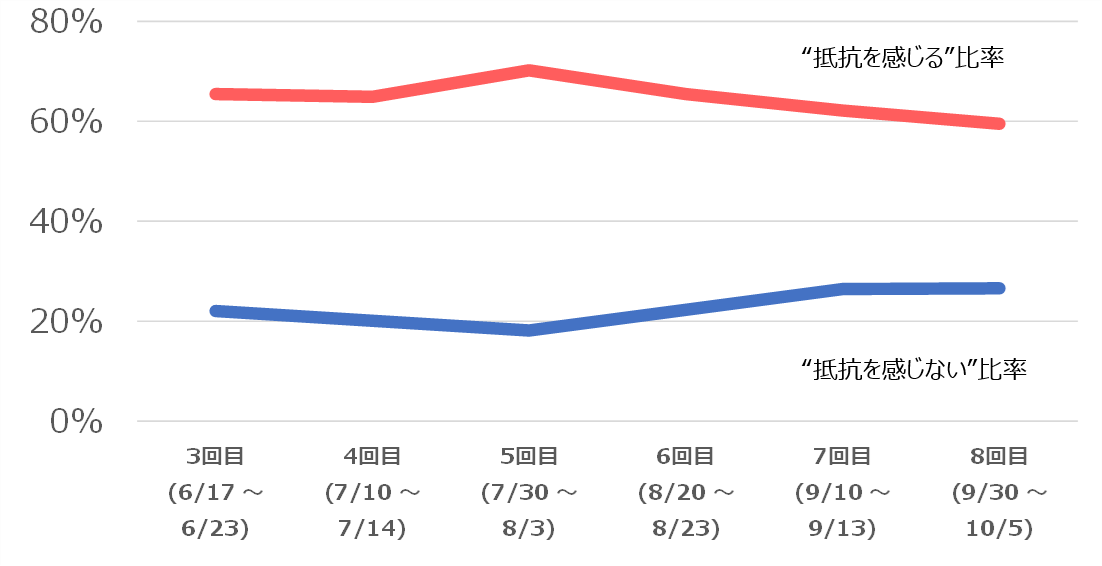

一方、前回の調査でファストフード店の利用については“抵抗を感じる”側の比率が初めて“抵抗を感じない”側の比率を下回りましたが、今回は男性における「居酒屋の利用」でも同じように“抵抗を感じる”側の比率が初めて“抵抗を感じない”側の比率を下回りました(図7)。ファストフードでは元々“抵抗を感じない”側の比率の方が高い状態で推移していたり(図8)ビュッフェ形式での食事についてはまだまだ“抵抗を感じる”側の比率が高い状態で推移していたりすること(図9)と比較すると「居酒屋の利用」に対する抵抗感が今回逆転したことは着目すべきポイントであると言えます。男性の居酒屋利用が増えていくことで、Go to Eatキャンペーンの効果が更に加速されることが期待されます。

COVID-19に対する危機感と同様、性別や年齢による違いはありますが、各サービス利用に対する抵抗感は確実に減少する傾向にあります。しかし女性や40代以上の男性はまだ抵抗感があり、今後も全員が「全く抵抗はない」状態にはなりづらいと考えられるため、感染症対策の重要度が下がっているわけではないことには留意が必要です。

図6 各種サービス利用形態に対する“抵抗を感じる”側の比率

図7 男性における「居酒屋の利用」時に“抵抗を感じる”側と“抵抗を感じない”側の比率推移

図8 男性における「ファストフード店の利用」時に“抵抗を感じる”側と“抵抗を感じない”側の比率推移

図9 男性における「ビュッフェの利用」時に“抵抗を感じる”側と“抵抗を感じない”側の比率推移

一般消費者の新型コロナウイルスに対する危機感は「今後もしばらく続く」と考えられます。そのため店舗の売上を高めていくためには、新型コロナウイルス感染症対策の必要性が高い状態は続いていくと考えられます。

MS&Consultingでは定期的に消費者意識調査を行い、感染症対策と経済活動の両立させるためのヒントとなる基礎データをタイムリーに発信していきたいと考えております。